歯周病|宝塚市伊孑志で歯科をお探しの方は田中歯科医院まで

予防と定期検診で歯を残す

このようなお悩みをお持ちの方は、

当院までご相談ください

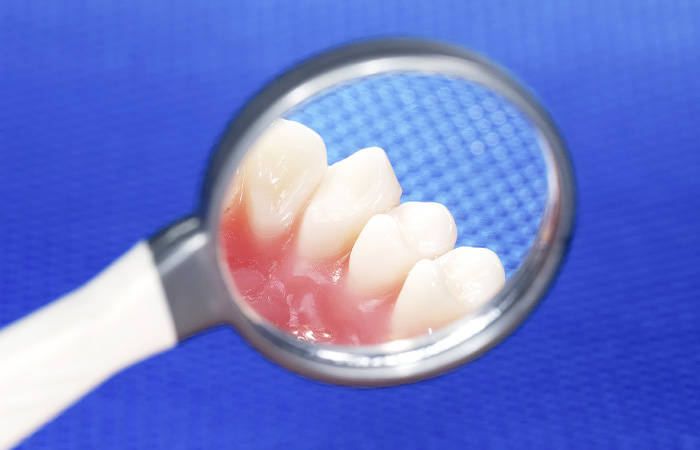

- 歯ぐきが腫れている

- 歯磨きすると血が出る

- 歯がグラグラする

- 朝起きると口の中がネバつく

歯周病とは?

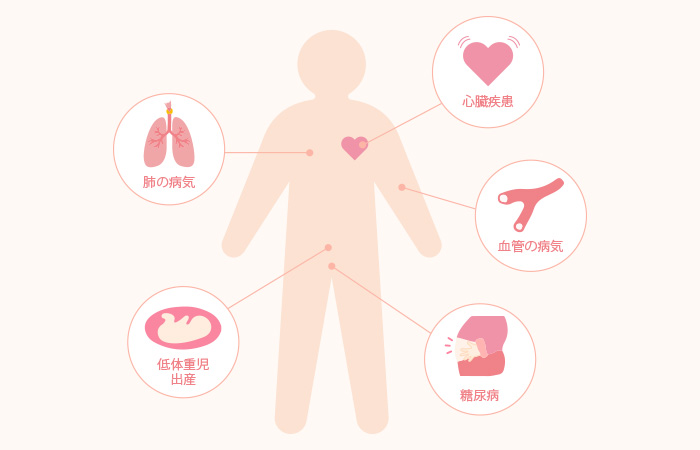

また、歯周病は糖尿病、心臓疾患、誤嚥性肺炎など全身の疾患に影響を与えることが明らかになっています。歯周病は自覚症状がほとんどないまま進行することが多く、予防のためには「日々の適切なセルフケア」と「プロによるケア」が非常に大切です。

歯周病セルフチェック

当てはまる項目が多い方は

歯周病かもしれません。

早めにご相談ください。

- 歯磨きをすると血が出る

- 歯ぐきの色が赤い、色が悪い

- 朝起きたときに口の中が

ネバネバしている - 歯と歯のすき間が広がり、

食べ物が詰まりやすい - 歯ぐきが腫れて丸くなっている

- 歯ぐきがブヨブヨしている

- 歯ぐきがムズムズしてかゆい

- 口臭が強くなった

- 歯が長くなったように感じる

- 硬い食べ物が噛みづらい

- 歯がグラつく

- 歯ぐきから膿が出る

- 歯ぐきが下がり、

歯の根元が見えている

歯周病の原因

歯周病の発症や進行には、複数の要因があります。

-

・社会環境因子

ストレスによる免疫力の低下など身体の不調

-

・生活習慣因子

バランスの悪い食生活や喫煙、不規則な生活

-

・細菌因子

乱れた歯並び、歯にあっていない詰め物・被せ物による細菌の増加

-

・全身的因子

遺伝、ホルモンバランスの乱れ

全身疾患と歯周病の関係

歯がグラついて食べ物をうまく噛めないと、食べる楽しみが減り、消化作用も低下して、脳の活動にも影響を与えるでしょう。身体全体の健康を維持するためにも、歯周病の予防、早期発見、そして早期治療に取り組みましょう。

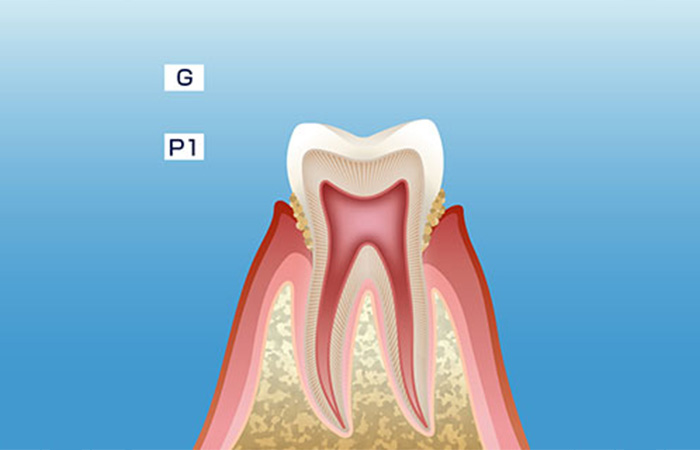

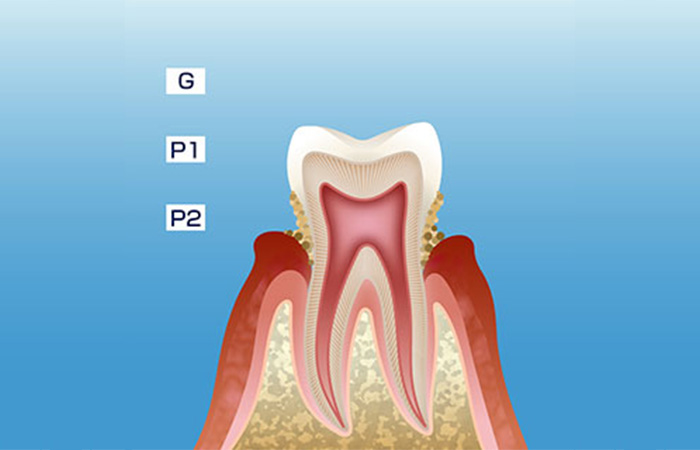

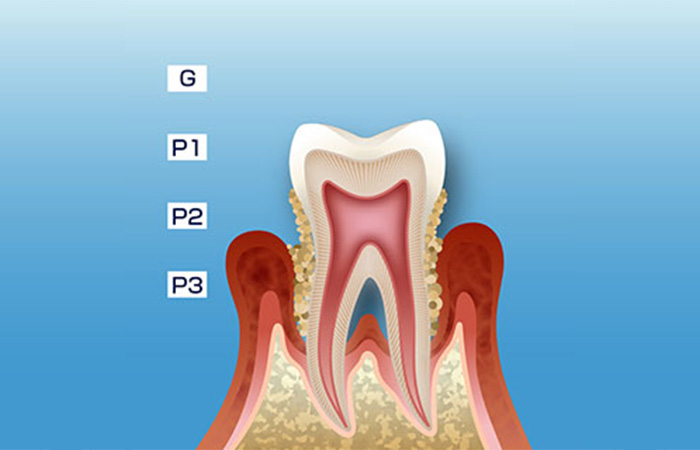

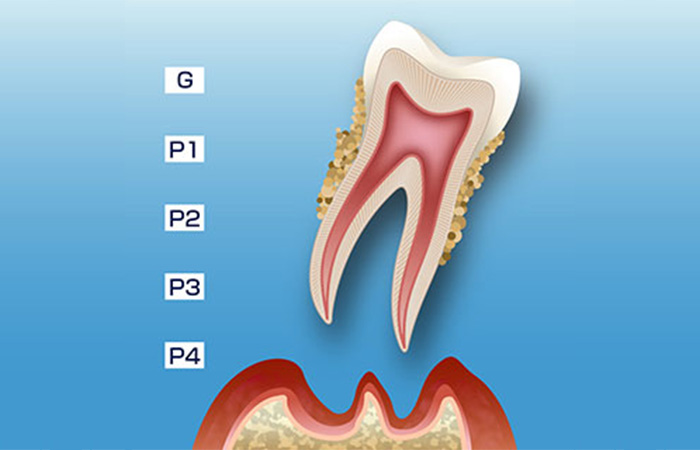

歯周病の進行

健康な歯肉

歯肉炎

軽度の歯周炎

中度の歯周炎

重度の歯周炎

歯周病治療の流れ

検査

-

・歯周ポケット検査

プローブという針のような器具で歯周ポケットの深さを測定し、歯周病の進行度を確認します。健康な歯ぐきは、プローブが通常1~2mmしか入りませんが、炎症が進行すると10mmを超えることもあります。同時に出血の有無も調べます。

-

・レントゲン検査

レントゲンを撮って、歯の根の状態や歯周病の進行具合を確認します。2~3年に1回はレントゲン検査を行いましょう。

カウンセリング

初期治療

-

・ブラッシング指導

歯周病の進行を抑えるには、歯垢をしっかり取り除くことが大切です。歯ブラシやデンタルフロス、歯間ブラシの適切な使い方をお伝えし、ご自宅でのセルフケアをサポートします。

-

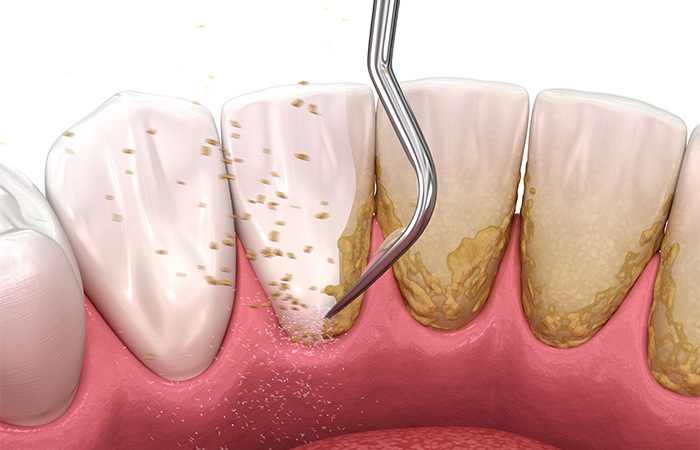

・スケーリング

スケーラーという器具を使用して歯石を削り取ります。歯石は歯垢が石灰化したもので、ブラッシングだけで除去することはできません。歯や歯ぐきを傷つけないためにも、プロに除去してもらいましょう。

進行した歯周病の治療

-

・フラップ手術(歯周外科治療)

中度以上の歯周病でスケーリングだけでは症状が改善しない場合は、歯ぐきを切開して、歯根に付着した歯石や感染した組織を除去する手術を行います。

-

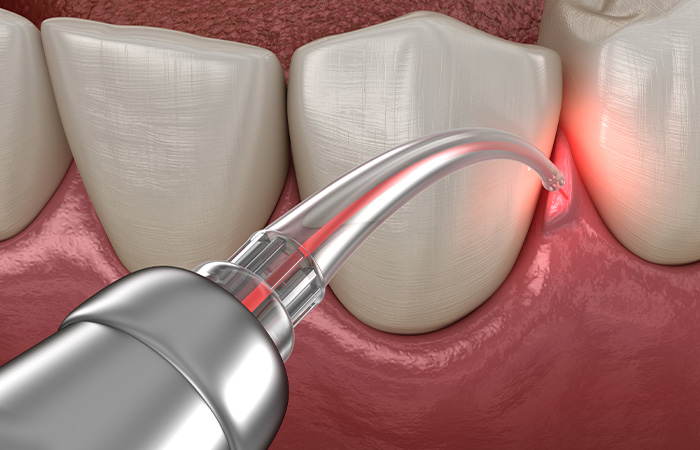

・レーザー治療

レーザーの光や熱によって歯周ポケット内の歯石や歯垢を除去し、歯周病菌を殺菌する治療です。炎症している組織をレーザーで蒸発させて、歯ぐきの治癒を促す効果もあります。

-

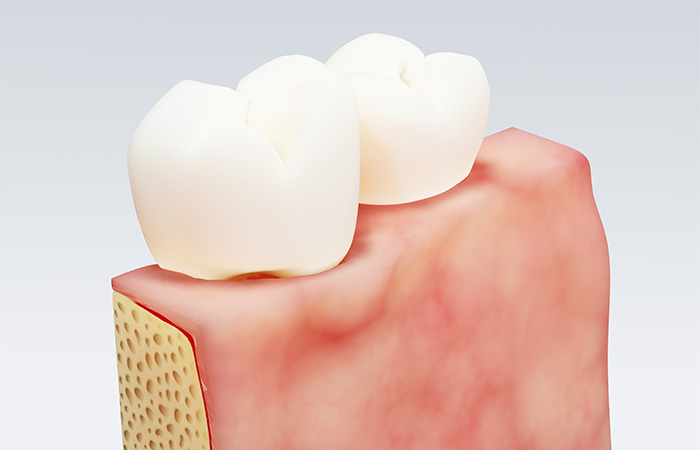

・再生治療

歯ぐきに人工膜を被せる、歯根にジェル状の薬剤を塗布する、骨移植を行うなど、組織の再生を促す「再生治療」という選択肢もあります。患者様の症状に合わせてご提案いたします。

- ※一部自由診療です。

- ※症状によっては再生治療が適応されない場合があります。

メンテナンス・定期管理

歯周病の予防法

ブラッシング

歯科医院での

定期メンテナンス

禁煙

歯周病は旧石器時代から

古代エジプトのミイラにも

おうちに年をとったネコやイヌがいる方は、一度口の中を見てみましょう。飼い主と同じものを食べたり甘いものが好きなペットは、歯の周りから血が出たり歯がグラグラになって、歯周病(歯槽膿漏)にかかっているかもしれません。動物でも火を通した繊維性の少ないやわらかい食べ物を食べる習慣になると、歯周病にかかるようになってきます。

人類と歯周病との付き合いは大変古く、旧石器時代の早期ネアンデルタール人(エーリングドルフ人)の顎の骨にも認められます。また最近では、猿人(オーストラロピテクス・アフリカーヌス人)の骨にも歯周病が見つかりました。猿と猿人の違いは、直立歩行と火の使用ともいわれますが、まさしく火を使うようになって以来、人類は歯周病に悩まされ続けているといえるでしょう。

古代エジプト時代になると、歯周病はかなり一般的な病気となったようです。例えば古代エジプトのメレンプター王(紀元前十三世紀)のミイラのX線写真をみると、歯を支える骨(歯槽骨)が溶けてなくなって歯が抜けてしまった状態や、歯がグラグラになっている状態が認められます。この王様は歯周病で歯を失ったと考えられ、きっと歯周病に悩まされていたことでしょう。

いろいろな古代人の歯周病の状態を比較すると、身分の高い人ほど病状がひどいことから、食べ物に恵まれ美食をしていた人ほど歯周病にかかっていたと考えられます。つまり歯周病は食習慣に影響されていたのです。

一方、むし歯は、特に砂糖の消費量と密接な関係にあります。むし歯の原因となる砂糖の入った食べ物の乏しかった旧石器時代はもちろん、古代エジプト時代でもむし歯はまれであったといわれています。日本でも、むし歯が問題になってきたのは江戸時代以降です。

発行:医歯薬出版株式会社

元日本歯科医師会生涯研修委員会委員長・武部裕光